新青年读书堂(第八期)侧记: 在历史与现实中探寻生存智慧

(撰稿人:朱海霞)当杜牧写下“一骑红尘妃子笑”时,鲜有人知荔枝背后藏着九品小吏五千里的生死时速。7月26日上午,鄂州市图书馆三楼活动室内书香袅袅,新青年读书堂(第八期)如期举行。本次活动以“从荔枝转运看生存智慧——《长安的荔枝》导读”为主题,围绕马伯庸的畅销小说《长安的荔枝》,在破冰互动、深度解读与思辨碰撞中,共同感受历史故事的魅力,探寻其中蕴含的生存智慧与现实启示。

破冰:驿路新章·绝境智闯

活动伊始,“绝境KPI大闯关”迅速点燃了现场气氛。参与者们化身为百年糕点厂“杏花楼”的员工,正面临着“3天内让招牌绿豆糕在年轻群体中病毒式传播”的棘手任务,且预算为0、产品被嘲“奶奶点心”、官微粉丝寥寥。大家分成三组,展开了热烈讨论。有的小组从“百年老字号”的历史底蕴入手,计划通过讲述品牌故事唤醒情感共鸣;有的小组紧扣年轻人对健康的追求,将“绿豆糕=奶奶点心”的嘲讽逆转为“零糖零脂轻负担”的卖点;还有的小组提出调动员工力量,到商圈招募试吃并拍摄短视频扩大影响……各小组代表依次展示方案,创意与可行性兼具的想法赢得阵阵掌声,为活动打下了轻松而富有思辨的基调。

深读:舆图溯光·解码千年

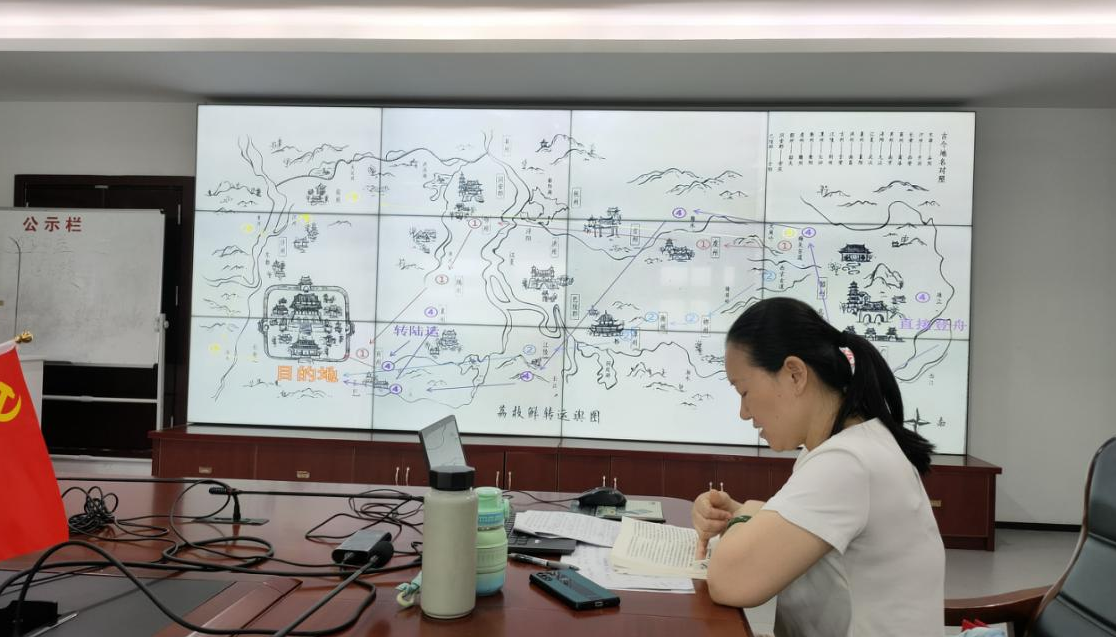

从当代绿豆糕营销场到盛唐荔枝转运局,跨越千年的生死对决真正揭开帷幕。讲读人余老师深度解读《长安的荔枝》,介绍作者马伯庸的创作背景与灵感来源,梳理故事核心脉络。“这条路线经江陵过襄州,虽省四百里却毁于长江潮热……”余老师用图文并茂的ppt形式展示泛黄《荔枝鲜转运舆图》,四条朱砂标记的驿道如血脉延伸,清晰呈现了主角李善德测试的四条运输路线,直观展现了这场跨越五千余里、与时间赛跑的“极限挑战”。在人物与主题解读中,余老师指出,李善德在庞大体制与严苛现实夹缝中,用智慧与行动蹚出生路的经历,既折射出职场生存困境,也暗含历史的讽刺与人性的光辉。余老师还从“叙事张力、古今共情、视觉化语言”三个方面分析了作品的艺术特色,让大家深刻感受到文学作品如何引发读者的强烈共鸣。

思辨:古今蜂鸣·破茧成思

最引人入胜的当属“故事与现实的碰撞”环节。首先是一场激烈的辩论,辩题围绕“李善德完成荔枝转运后冒死进谏,面对系统性不公时,职场人应当全力抗争还是忍辱负重”展开。正方以李善德完成荔枝转运后坚决与权贵抗争以及大量的引经据典为矛,指出捍卫底线是推动变革的锚点、基石;反方则以达尔文“适者生存”等理论为盾,强调生存是改变的前提,活着才有改变系统的资本。双方你来我往,紧抓对方逻辑漏洞质询、反击,现场气氛一度白热化。一位书友的结语引发满堂掌声:“我们要学习李善德前期的忍辱负重、精算之智,也要学习他后期的孤战之勇,在保证生存的基础上坚决捍卫底线。”。

辩论结束后,大家围绕书中故事分享个人感悟,有人立足国家大局,谈到文化是经济、政治的反映;有人以小见大,结合生活小事分享为人处世的启示……观点各异却都真挚深刻。活动最后,工作人员为表现最突出的书友赠送了《百年孤独》一书。全体参与者合影留念时,镜头定格的笑脸与荔枝舆图交叠,恰似古今奋斗者的隔空共鸣。

辩论结束后,大家围绕书中故事分享个人感悟,有人立足国家大局,谈到文化是经济、政治的反映;有人以小见大,结合生活小事分享为人处世的启示……观点各异却都真挚深刻。活动最后,工作人员为表现最突出的书友赠送了《百年孤独》一书。全体参与者合影留念时,镜头定格的笑脸与荔枝舆图交叠,恰似古今奋斗者的隔空共鸣。

此次新青年读书堂,通过沉浸式互动、深度解读与思辨讨论,让《长安的荔枝》中的故事走出书本,与现实生活紧密相连。参与者们不仅领略了历史的镜鉴与文学的魅力,更在交流中碰撞出思想火花,对生存智慧有了更深刻的理解。期待广大市民读者走进鄂州市图书馆,在书香中探索更多未知与可能。

——阅读心得墙 ——

以下是部分书友阅读《长安的荔枝》的心得感悟选摘:

┍《长安的荔枝》通过李善德这个小人物跌宕起伏的经历,深刻地诠释了关于做人、做事、处世的哲学:

关于做人: 物质枷锁虽重,但守护良知与正义的勇气,是人之为人的根本。在利益与道义冲突时,选择后者可能需要付出代价,但它能让自己和他人的生命更有尊严。

关于做事: 追求效率与成功固然重要,但必须置于伦理和人性的审视之下。不问目的、不计代价的“高效”,可能结出罪恶的果实。智慧地做事,需要借力借势,但更离不开对价值根本的坚守。

关于处世: 远离喧嚣的权力中心与名利场,主动选择一种能安放身心、实现自我价值的生活状态,并非失败,而可能是洞察世事、保全自身、获得真正安宁的大智慧。

最后,我想说,很多时候,我们能做什么,能改变什么,都取决于我们的一念之间!无论置身于什么时代,保持清醒的觉知至关重要!┛

——@林一

┍读长安的荔枝,我看到一个小人物如何突破重重困难,完成一个被众人推诿、看似不可能的任务。合上书页,两点感受尤为深刻:

第一点:“皮球”踢到李善德脚下。表面看是运气不好,那天刚好是他的休沐日,干了一件大事——买房子,稀里糊涂就接了差事。但深层原因,是缺了点职场智慧。书中对他的性格描述是,习惯独来独往,不爱与同僚打交道。俗话说,“事出反常必有妖”,面对领导和同事突然表现出的热情和恭维,他竟毫无警觉就签了字、画了押。我之前看了一本心理学书籍,叫《自卑与超越》。这本书传达了一个观点,就是人类是社会性动物,只有融入社会、合作共赢,才能实现自己的价值、获得真正的幸福。如果只知道埋头苦干,不懂协作共生,要么沦为他人垫脚石,要么活成无人在意的尘埃。所以,成年人的世界还是需要保有适度的清醒,留一点心眼,有一点智慧,达到护己周全、与人共融的境地。

第二点:李善德凭什么创造奇迹?答案藏在两处:一技之长与死磕精神。这让我悟到:一是专精之能是立身之本——算学才华是李善德破局的底气;二是恐惧常常源于想象——我们总在动手前放大困难,聚焦失败而非可能,即使失败率仅仅只有20%;三是铁杵磨针非虚言——只要肯下苦功,绝境自有生路。

希望我们都能够练就一颗知世故而不世故的赤子之心,希望我们都敢于接下生活的“荔枝令”,在一个突围中,把别人眼中的不可能,变成自己成长路上的又一枚勋章。┛

——@猪猪侠

┍《长安的荔枝》以"一骑红尘妃子笑"的历史典故为引,铺陈出一幅盛唐表象下小人物的生存图景。这部作品最打动我的,是那些为这一笑付出代价的底层人物——他们如何在权力的夹缝中求生,又如何在体制的碾压下保持人性的温度。

李善德这个"荔枝使"的形象,堪称中国古代版的小公务员之死。他接到从岭南运送鲜荔枝到长安的"不可能任务"时,那种惶恐与绝望跃然纸上。这个老实本分的九品小吏,突然被抛入权力游戏的漩涡中心,成为各方势力角逐的棋子。他的处境极具象征意义——在盛唐的宏大叙事中,无数像李善德这样的小人物被迫成为权力意志的执行者,他们的生死荣辱完全系于上位者的一时兴起。

小说中最令人动容的,是李善德与商人苏谅、荔枝女阿僮之间建立的真挚情谊。苏谅这个形象打破了"无商不奸"的刻板印象,他确实想通过李善德获取通关文书,但他对李善德的帮助远超出利益算计。当李善德穷困潦倒时,是苏谅慷慨解囊;当荔枝转运实验陷入困境时,是苏谅组织人手鼎力相助。这种市井中生长出的情谊,比庙堂之上的虚与委蛇更为珍贵。而荔枝女阿僮的不计回报相助,更体现了民间朴素的善良本性。这些人物关系构成了一个温暖的人性网络,让读者看到了权力阴影之外的生命光亮。

然而,当官僚机器运转起来时,这些人性纽带被无情碾碎。苏谅最终因被过河拆桥而愤然出海,阿僮的荔枝园被毁于一旦——这些情节令人窒息地展示了体制对个体的吞噬力量。特别令人心碎的是阿僮的遭遇,这个善良淳朴的女子,只因为帮助了李善德,就失去了父母留下的唯一遗产。马伯庸通过这些情节告诉我们:在绝对的权力面前,普通人的善意与付出是如此脆弱不堪。

小说中官僚主义的运作方式令人不寒而栗。各级官员关心的不是任务本身能否完成,而是如何规避责任、攫取利益。当荔枝转运成功后,各方势力立即开始争功诿过;当出现问题时,第一反应是寻找替罪羊。这种官僚逻辑至今仍在我们的社会中若隐若现。李善德最终选择直言进谏并归隐岭南,既是对这种体制的消极抵抗,也是对真实生活的积极回归。

《长安的荔枝》的当代意义在于,它让我们看到历史中的结构性压迫如何以新的形式延续至今。在我们这个时代,或许我们无法完全摆脱各种"体制"的约束,但我们可以选择不像机器那样思考,可以在日常中珍视那些真诚的关系,可以为保护身边的"阿僮们"尽一份力。┛

——@方雅文

┍ “一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”这句诗背后,隐藏着的不仅是一个关于宠妃与荔枝的故事,更是一段关于小人物挣扎与坚持的真实写照。马伯庸的小说《长安的荔枝》,让我第一次如此真切地感受到,哪怕再渺小的生命,也有属于自己的光芒与坚守!主人公李善德,一个在长安城里默默无闻的小吏,小小芝麻官,却在一次“看似好运”的差事中被推上了风口浪尖。他原本只想在长安买一套属于自己的小房子,过上安稳日子,却在一次酒后被签字“安排”去完成一个几乎不可能完成的任务——从岭南运送新鲜荔枝到长安,供杨贵妃生辰品尝。

这个任务,听起来风光无限,实则九死一生。荔枝保鲜期极短,而岭南到长安,五千里迢迢,途中风雨变幻,稍有不慎,便可能人头落地。然后李善德没有退路,他只能硬着头皮上。

李善德的故事虽然充满了艰辛和挫折,但他用自己的行动证明了即使是一个微不足道的小人物,也可以在自己的岗位上发光发热。他用自己的智慧和勇气克服了种种困难,最终完成了看似不可能完成的任务。然而,他的成功并没有给他带来预期中的荣耀和地位,反而让他更加深刻地认识到了封建社会的黑暗和腐朽。在小说的结尾,李善德虽然被流放到了岭南,但他却找到了内心的平静和安宁。他用自己的行动赎清了内心的罪孽和遗憾,也为自己争取到了洗涤和沉淀良心的机会。

在现实生活中,我们也会遇到各种各样的“荔枝难题”——工作上的挑战、生活中的困境、人际关系的复杂……这些都不是靠抱怨或者消极怠工能解决的。唯有提升自己、不断学习、保持专业,才能在关键时刻站得住、顶得上,撑得住。无论身处何种境地,都要保持内心的善良和正义,用自己的行动去改变和创造美好的未来。┛

——@熊小君

┍“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”本是杜牧笔下对荔枝从岭南运往长安的经典描绘,原诗讽刺唐玄宗为博杨贵妃一笑而劳民伤财,“妃子笑”的背后,是无数底层百姓的艰辛和无奈。

而“有人知是荔枝来”化用此句,既暗合《长安的荔枝》中主角李善德为完成运送荔枝任务的核心情节,又带着一丝宿命般的知晓与牵绊——当千辛万苦的奔波被赋予具体的目标与意义,那份“知”里藏着小人物的挣扎、使命的重量,以及历史洪流中个体命运的微光。

小说中李善德完成“荔枝鲜运”任务的过程,堪称一场极限项目管理案例。

起初,李善德也觉得这是必死之局,但他骨子里那股不服输的劲头和对家人的责任感,让他决定放手一搏。他深入岭南,开启了一段惊心动魄的冒险。在那里,他凭借自己算学上的专长,不断进行实验和测算,改良荔枝保鲜和转运方法,从荔枝的储存容器、保鲜材料,到运输路线的规划、驿站的设置,每一个细节都反复推敲。转运途中,李善德遭遇了无数艰难险阻。岭南经略使不配合,转运钱粮成难题;双层瓮被胡商悉数带走,荔枝装载陷入困境;转运方案刚有眉目,又面临地方大员的追杀、内廷宦官的争功、地方小卒的阿谀奉承以及商户朋友的反目……李善德在这场巨大的风波中,不断周旋、挣扎,每一步都走得无比艰难。历经千辛万苦,李善德终于成功将新鲜荔枝运抵长安,完成了这看似不可能的任务。本应该苦尽甘来,但当他发现荔枝运转背后隐藏的巨大耗资,百姓所承受的苦难时,他毅然地选择了与权贵抗争,与其说是反抗,不如说是一个算学博士对“成本”最质朴的较真——他算出了运送荔枝的时辰、路径,更算出了这背后透支的民力、崩塌的民心。这份清醒,让他从一个只想“过关”的小吏,变成了敢于直面皇权的逆行者。这并非英雄主义的冲动,而是看清后果后的自觉选择。是对“代价”二字最清醒的认知——他曾以为完成任务便能保全家人、洗刷冤屈,却在亲历了沿途驿站的牲畜倒毙、纤夫的累累白骨、农户的血泪控诉后,终于明白:这场“成功”的背后,是无数底层生命被碾碎的声响。

合上书页,再想起“一骑红尘妃子笑”,不再只是一句轻飘飘的诗。那红尘里裹挟的,是李善德们在制度缝隙里的挣扎,是底层百姓被时代车轮碾压的痛楚,更是权力游戏中被轻易消耗的“具体的人”。马伯庸用一个小人物的视角,让历史的褶皱里渗出了血与泪,也让我们看见:在宏大的叙事之外,每一个为了“目标”而奔忙的个体,都值得被看见、被记得。┛

——@悠悠